RCCM試験 強力な令和7年度(2025)の対策ツール

RCCM試験の対策ツール(2025)の概要と完成予定です。

★問題3 管理技術力:公開テーマに沿った解答例(6テーマ×4=24件) … 完成済

NEW 問題2 一般知識 :出題予想問題と解答解説(260件) … 完成済

NEW 問題4-1 基礎技術:出題予想問題と解答解説(220件) … 完成済

NEW 問題4-2 専門技術:出題予想問題と解答解説(各部門 280件) … 完成済

(道路、河川砂防、鋼構造コンクリート、土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画〕

NEW 問題1 業務経験:解答論文例(各部門 24件) … 完成済

(道路、河川砂防、鋼構造コンクリート、土質基礎)

「完成済」ツールの内容は、次の詳細ページをご覧ください。

問題3 管理技術力のページへ 問題1 業務経験論文のページへ

問題4-1 基礎技術のページへ 問題4-2 専門技術のページへ

RCCM試験 2025年版

問題2 一般知識

問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術

量よりも質に、こだわったデジタル教材です。

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題2 一般知識 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題2 一般知識 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

◆ 問題4-1 基礎技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-1 基礎技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

◆ 問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(道路、河川砂防海岸、鋼構造コンクリート)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

RCCM 記述問題のページは、こちらへ ( 問題3 管理技術力、問題1 業務経験論文 )

RCCM試験 問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集

本試験対策ツールが選ばれる 5つの理由

高得点が獲れる、技術士が作成した解説付きの項目集、多数。

ワードA4版のページ数は、問題2 一般知識 80頁、問題4-1 基礎技術 60頁、

問題4-2 専門技術 道路 60頁、河川砂防 100頁、鋼コンクリート 90頁。

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術について、

(全問を、12年分に増量、ワンポイント解説を追加)

2008年(H20)~2019年(R01)の12年度分の出題から、これだけ択一集を作成。

特化すべき重点項目だけなど、項目集のオリジナル編集ができる

ワードデータのため、自由自在にアレンジして、自分だけの項目集に編集できます。

少しずつ印刷し、通勤中や業務の合間に、効率的な勉強ができる

必要な分だけ印刷して持ち運べば、いつでも何処ででも、効率的に勉強できます。

こんな教材他にはない。コスパ最強 2,500円。スマホで使える

Wordアプリ(無料)をインストールすれば、スマホで使えます。

OneDrive、Googleドライブなどのクラウドサービスを利用して、スマホで使えます。

2025年版 RCCM試験の択一問題

問題2 一般知識、 問題4-1 基礎技術、

問題4-2 専門技術(道路・河川・鋼構造コンクリート)

- これだけ択一集について/問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術/RCCM試験

- 問題2 一般知識、業務関連法制度/これだけ項目集・予想問題

- 問題4-1 共通基礎技術問題/これだけ項目集・予想問題

- 問題4-2 専門技術問題/これだけ項目集・予想問題

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

- 重要項目集のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

- 出題傾向分析表のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

- 重要項目集のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

- 出題傾向分析表のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 鋼構造コンクリート

- 重要項目集のサンプル/問題4-2 専門 鋼構造コンクリート

- 出題分析表のサンプル/問題4-2 専門 鋼構造コンクリート

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 土質基礎

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 都市計画

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 建設環境

- 【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 施工計画

- まとめ/こけだけ択一集/問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術

これだけ択一集について/問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術/RCCM試験

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

この「これだけ択一集」を使用すれば、試験対策の優先順位がハッキリわかります。

これだけ択一集のおすすめポイントを、少しだけ紹介します。

問題2 一般知識、業務関連法制度/これだけ項目集・予想問題

問題2 一般知識、業務関連法制度で出題されるすべてのテーマについて、

予想問題と解答解説、出題傾向分析表と重要項目集を作成しています。

【NEW 260問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題2 一般知識

【NEW 260問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 建設業界の最新の動向を考慮した予想問題になっています。

- 下記のテーマについて、260問の予想問題と解答解説を作成しています。

◇ RCCM、建設コンサルタントの登録更新

◇ シビルコンサルティ ングマネージャ(RCCM)倫理規定

◇ 職業倫理行動規範

◇ CPD(継続教育)

◇ 入札方式、発注方式

◇ 公共土木設計業務等標準委託契約約款

◇ 設計業務等共通仕様書

◇ 地方整備局委託業務等成績評定要領

◇ 公共工事の品質確保の促進に関する法律

◇ 国土交通省の重点政策

◇ 国土交通白書

◇ 社会資本整備の重点計画

◇ 頻発する激甚災害

◇ 知的財産権

◇ 建設コンサルタント技術者の行動規範

◇ インフラDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

◇ グリーンインフラと脱炭素社会への対応

◇ 国土強靭化基本計画

◇ 地域公共交通の再構築とMaaSの活用

◇ 災害時におけるBCP(事業継続計画)とコンサルタントの役割

◇ インフラメンテナンス国民会議・メンテナンスサイクルの推進

◇ 防災DXとリアルタイム災害モニタリングの高度化

◇ 建設業における働き方改革と担い手確保・育成

◇ カーボンニュートラル対応とインフラの気候変動適応策

◇ DXによる発注者支援業務(発注BIM・電子納品等)の高度化

◇ ESG・SDGsとインフラ事業の社会的価値評価

◇ 国土交通省の重点政策

94. 〔交通・物流分野の政策〕

交通および物流の政策に関する記述として、正しいものを a~d のなかから選びなさい。

a. ダブル連結トラックや中継輸送は、物流の効率化を目的とした取り組みである。

→ 正しい

b. 交通事故対策は、インフラ整備よりも啓発活動が中心とされている。

→ 誤り

c. モーダルシフトの推進は、航空輸送への転換を図る政策である。

→ 誤り

d. 物流政策の主眼は、配送業務の外注化によるコスト削減にある。

→ 誤り

正解 : a

ワンポイント解説 :〔交通・物流分野の政策〕

交通・物流分野では、社会全体の効率化と持続可能性の観点から多様な政策が講じられています。特に、物流の生産性向上を目的とした施策として、「ダブル連結トラック」や「中継輸送」といった技術・運用の工夫が注目されています。これにより、一人のドライバーでより多くの荷物を運べる体制が整い、トラックドライバー不足への対応にも資するものとなっています。また、交通事故対策については、啓発活動のみならず、歩車分離式信号やゾーン30といったインフラ整備が併せて実施されており、両者は相補的な役割を果たしています。さらに、モーダルシフトは環境負荷の低減と輸送効率の向上を目的に、トラック輸送から鉄道や内航海運への転換を促進するものであり、航空輸送とは方向性が異なります。物流政策の本質は単なるコスト削減ではなく、効率性・安全性・環境負荷低減のバランスをとった持続可能な物流体制の構築にあります。選択肢aはこうした政策の核心を正しく捉えたものです。

◇ ESG・SDGsとインフラ事業の社会的価値評価

252. 〔SDGsの活用目的〕

SDGsに関する記述として、誤っているものを a~dのなかから選びなさい。

a. SDGsは、2030年までに持続可能な開発を実現するための国際目標である。

→ 正しい

b. SDGsは17の目標と169のターゲットから構成されている。

→ 正しい

c. SDGsの達成は、主に発展途上国のみに関係する内容である。

→ 誤り

d. インフラ整備においても、SDGsの視点を取り入れることが重要である。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔SDGsの活用目的〕

SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年に国連が採択した国際目標で、2030年を達成期限とし、「誰一人取り残さない」ことを理念に掲げています。全17の目標と169のターゲットから構成され、貧困の撲滅、教育の充実、ジェンダー平等、気候変動対策など、多岐にわたる課題が網羅されています。重要なのは、これらの目標はすべての国に適用されるという点であり、発展途上国だけでなく先進国にとっても主体的な取り組みが求められています。インフラ整備分野でも、環境への配慮や地域社会への貢献を考慮した持続可能性が重視されており、SDGsはあらゆる政策・プロジェクトに組み込まれるべき視点とされています。そのため、選択肢cはSDGsの根本的な理念を誤解しており、誤りです。

こけだけ項目集のサンプル/問題2 一般知識

- このページに掲載している、サンプル解答文は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

- 下記のテーマについて、出題傾向分析表と重要項目集を作成しています。

◇ RCCM、建設コンサルタントの登録更新

◇ シビルコンサルティ ングマネージャ(RCCM)倫理規定

◇ 職業倫理行動規範

◇ CPD

◇ 入札方式、発注方式

◇ 公共土木設計業務等標準委託契約約款

◇ 設計業務等共通仕様書

◇ 地方整備局委託業務等成績評定要領

◇ 公共工事の品質確保の促進に関する法律

◇ 国土交通省の重点政策

◇ 国土交通白書

◇ 社会資本整備の重点計画

◇ 頻発する激甚災害

◇ 知的財産権

◇ 建設コンサルタント技術者の行動規範

◇ 入札方式、発注方式

RCCM2 H30-04 H29-04 H28-04 H27-03 H27-04

H26-04 H25-03 H24-04

プロポーザル方式、総合評価落札方式の評価

・プロポーザル方式の選定に当たっての評価は、説明書に基づいて行うものとし、説明書に記載されていない技術等は評価の対象としない。

・予定技術者の実績として、技術者資格、同種又は類似業務の実績の内容、過去に担当した業務の成績、手持ち業務(専任性)が評価される。

・選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」よりも「成績・表彰」の配点割合を高く評価される。

・同種又は類似業務実績は、担当技術者については評価されるが、企業については入札参加者を指名する段階で評価される。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

総合評価落札方式(簡易型)の技術提案は、実施方針のみ提出する。

見積を活用し、予定価格の算出を行う。

価格競争方式では、一定の参加資格が必要となる。

総合評価落札方式(標準型)の価格点と技術点の割合は 1:2~1:3である。

プロポーザルは、随意契約であり、技術の優劣で評価される。

◇ 公共土木設計業務等標準委託契約約款

RCCM2 H30-07 H29-07 H28-07 H27-07 H26-07

H25-07 H24-07

業務委託料の構成

〔土木設計業務等積算基準に規定する業務委託料の構成〕

〔設計業務等積算基準〕

・業務価格は、直接原価と一般管理費等からなる。

・業務委託料は、業務価格と消費税相当額からなる。

・業務価格は、業務原価と一般管理費等からなる。

・業務価格には、消費税相当額は含まない。

・直接経費には、特許使用料が含まれる。

・直接経費には、旅費交通費が含まれる。

・直接経費には、電子成果品作成費が含まれる。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

電子成果品作成費は、直接経費として計上する。

直接原価=直接人件費+直接経費。

業務原価=直接原価+間接原価。

技術経費は、間接業務費(技術経費と業務管理費)である。

旅費交通費は、直接経費に含まれる。

◇ 建設コンサルタント技術者の行動規範

RCCM2 H30-20 H28-20 H26-20 H25-20 H24-20

事実にもとづく表明

・技術的判断に関して、事実でない、事実を隠した、不適正または誇張された表示・表明を回避する。

・専門家としての考えを報告、表明、または証言するにあたっては、それらに関連する客観的なデータと真実の情報をすべて開示する。

・正確な情報、客観的なデータ、技術的裏付けのもとに専門家としての意見を確信をもって表明する。

・利害関係者から教唆された事項については、表明、批評、主張を行わない。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

事実的根拠に基づいて行動を行う。

利害関係者からの教唆には、表明、批評、主張をしない。

出題傾向分析表のサンプル/問題2 一般知識

全ての出題は、これだけ項目集を申込み後、ダウンロードし、ご確認ください。

| 問題2 一般知識 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 公共工事の品質確保の促進に関する法律 | |||||||||

| 品質確保の基本理念 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | |

| 品質確保の目的 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||

| 品質確保の発注者責務 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | |||

| ◇ 知的財産権 | |||||||||

| 産業財産権 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 |

| 育成者権、回路配置利用権 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||

| ◇ 建設コンサルタント技術者の行動規範 | |||||||||

| 事実にもとづく表明 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||

| 依頼者の適正な利益の保護 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||

| 公正な競争 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2 |

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題2 一般知識 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題2 一般知識 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

問題4-1 共通基礎技術問題/これだけ項目集・予想問題

問題4-1 共通基礎技術問題で出題されるすべてのテーマについて、

予想問題と解答解説、出題傾向分析表と重要項目集を作成しています。

【NEW 220問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-1 基礎技術

【NEW 220問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、220問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 測量 平面図、地形図、等高線 トラバース、基準点測量 レベル測量、GPS技術応用 建設CALS/EC ◇ 構造力学 ◇ 土木材料 |

◇ 鋼構造コンクリート 鋼材記号(JIS規格) 鉄筋記号(JIS規格) 鋼材の性質 RCの許容応力度 ◇ 土質基礎 ◇ 水理計算 |

◇ 施工管理 建設機械の比較 盛土の締固め規定 既設杭の施工方法 コンクリートの養生 ◇ 理数基礎 ◇ 環境、情報、技術史 |

◇ 構造力学

33. 〔曲げモーメント図:門型ラーメンの水平力〕

門型ラーメンに水平力Hが作用する場合の曲げモーメント図の性質として正しいものをa~dのなかから選びなさい。

a. 水平力の作用点で最大曲げモーメントが発生する → 誤り

b. 支点で曲げモーメントがゼロ → 誤り

c. 曲げモーメント図は台形を示す → 正しい

d. 荷重位置に曲げモーメントは発生しない → 誤り

正解 : c

ワンポイント解説 :〔曲げモーメント図:門型ラーメンの水平力〕

門型ラーメン構造に水平力Hが作用した場合、柱と梁の接点で剛接合による曲げモーメントが発生し、全体として一体化して変形するのが特徴です。このとき、曲げモーメント図は柱脚で最大となり、柱~梁~柱にかけて台形状を描きます。これは、水平力によって各部材に生じるモーメントが連続的に分布するためです。特に、剛接合の特性により、支点でもモーメントが存在します。選択肢aの「水平力の作用点で最大」は誤りで、最大モーメントは一般に柱脚部で発生します。bの「支点でゼロ」はピン接合時の特徴であり、ラーメン構造には当てはまりません。dの「荷重位置にモーメントが発生しない」も不適切です。門型ラーメンにおけるモーメント図の理解は、耐震性の評価や構造解析において重要です。

◇ 環境、情報、技術史

205. 〔放射性物質の管理〕

放射性物質の管理に関する記述として正しいものをa~dのなかから選びなさい。

a. 必要に応じて放置してよい → 誤り

b. 取り扱いには適切な管理・保管が必要 → 正しい

c. 空気中に散布することが望ましい → 誤り

d. 自然放射線は除去すべきである → 誤り

正解 : b

ワンポイント解説 :〔放射性物質の管理〕

放射性物質は、適切な管理と保管を行わなければ、人体や環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。そのため、法令や規制に基づいて厳重に取り扱う必要があります。代表的な管理基準としては、「放射線障害防止法」や「原子力基本法」などがあり、放射線業務に携わる者は定期的な教育や健康診断を受ける義務があります。選択肢bのように、放射性物質には常に適切な保管・監視・記録が必要とされます。一方、aの「放置」、cの「散布」、dの「自然放射線の除去」はいずれも誤りです。特に自然放射線は宇宙線や地中に含まれるラドンなど、通常の環境下でも存在するものであり、完全に除去することは現実的ではありません。放射性物質の正しい知識と取り扱い方法を理解しておくことは、災害時や業務時に冷静に対応するために重要です。

これだけ項目集のサンプル/問題4-1 基礎技術

- このページに掲載している、サンプル解答文は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

- 下記のテーマについて、出題傾向分析表と重要項目集を作成しています。

◇ 測 量

◇ 構造力学

◇ 土木材料

◇ 鋼構造コンクリート

◇ 土質基礎

◇ 水理計算

◇ 施工管理

◇ 理数基礎

◇ その他(環境、情報、技術史)

◇ 鋼構造コンクリート

RCCM4-1 H30-07 H28-07 H26-06 H25-07 H24-07

鋼材記号(JIS規格)

鋼材記号(JIS規格)

・SD:異形棒鋼(鉄筋)

・SM:溶接鋼材用圧延鋼材

・SS:一般圧延用鋼材

・STK:一般構造用炭素鋼管

・FC:ねずみ鋳鉄品

・F10T:摩擦接合用高力六角ボルト

≪ワンポイント解説≫

一般構造用圧延鋼材(SS)については、

形鋼の場合、鋼材の厚さは、試験片採取位置の厚さとする。

棒鋼の場合、丸鋼は径、角鋼は辺、六角鋼は対辺距離の寸法とする。

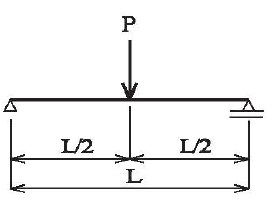

◇ 構造力学

RCCM4-1 H30-05 H28-05 H27-03 H25-03 H24-05

最大たわみの式:単純梁の集中荷重

単純梁の中央に集中荷量Pが作用する場合の最大たわみ(y)を表す式を求める。

ただし、Eはヤング係数、Iは梁の断面二次モーメントとする。

・モーメント(Px) → たわみ角(Px^2) → たわみ(Px^3)と次元が変わるため、たわみの単位は PL^3 となる。

最大たわみ y = PL^3/

・荷重Pに正比例する。

・はりのヤング係数(弾性係数)Eに逆比例する。

・はりの断面二次モーメントIに反比例する。

・支間Lの3乗に正比例する。

≪ワンポイント解説≫

はりのヤング係数(弾性係数)Eには、逆比例する。

はりの断面二次モーメントIには、反比例する。

◇ 水理計算

RCCM4-1 H29-13 H27-13 H26-13 H24-13 H23-13

密度が異なる静水圧の計算

水槽に2.Omの高さまで水を入れ、その上に1.Omの高さまで油を入れた。

水槽底面での静水圧を求める。

ただし、重力加速度を9.8m/s2、水の密度を1000kg/m3、油の密度を800kg/m3とし、油面の圧力はゼロとする。

・密度が異なる静水圧

=(1層目の深さ×密度1 +2層目の深さ×密度2)× 9.8m/s2

=(2.0×1000kg/m3 +1.0×800kg/m3)× 9.8m/s2 = 27,440 Pa =27.4 kPa

≪ワンポイント解説≫

全部水と考えると(3m×1t×9.8≒30)となり、それより少し軽い値となる。

出題傾向分析表のサンプル/問題4-1 基礎技術

全ての出題は、これだけ項目集を申込み後、ダウンロードし、ご確認ください。

| 問題4-1 基礎技術 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 構造力学 | |||||||||

| 最大たわみの式:単純梁の集中荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| せん断力図:片持ち梁の集中荷重 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 断面二次モーメント:円形断面 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 断面二次モーメント:矩形断面 | 〇 | ◎ | ◎ | 3 | |||||

| 曲げモーメントの式:片持ち梁の等分布荷重 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| ◇ 土質基礎 | |||||||||

| 土の原位置試験 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 土の室内試験 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| N値の測定 | 〇 | ◎ | 1 | ||||||

| 液状化の判定条件 | 〇 | ◎ | 〇 |

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題4-1 基礎技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-1 基礎技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

問題4-2 専門技術問題/これだけ項目集・予想問題

問題4-2 専門技術問題で出題される次の分野について、

予想問題と解答解説、出題傾向分析表と重要項目集を作成しています。

◇ 道 路

◇ 河川、砂防及び海岸・海洋

◇ 鋼構造コンクリート

◇ 土質及び基礎

◇ 都市計画及び地方計画

◇ 建設環境

◇ 施工計画、施工設備及び積算

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 道路構造令 ◇ 道路の区分 ◇ 設計速度、交通容量 ◇ 設計車輛 ◇ 道路の横断面構成 ◇ 車線、中央帯、路肩 ◇ 環境施設帯 |

◇ 自転車道、歩道、副道 ◇ 建築限界、積雪地域 ◇ 線形 ◇ 平面交差 ◇ 立体交差 . . |

◇ 舗装工 ◇ 土工 ◇ 排水施設 ◇ カルバート ◇ 擁壁、補強土壁 ◇ 道路の付属施設 . |

◇ 道路構造令

1.〔道路構造令の基本規定〕

道路構造令の基本規定に関する記述として、誤っているものをa~dのなかから選びなさい。

a. 道路構造令は道路構造の安全性・円滑性・経済性を確保することを目的としている。

→ 正しい

b. 道路構造令は全ての道路に適用されるが、都市計画道路には適用されない。

→ 誤り

c. 道路構造令により、道路の区分や設計速度が規定されている。

→ 正しい

d. 道路構造令に基づく設計は、環境保全や沿道住民の安全性にも配慮される。

→ 正しい

正解 : b

ワンポイント解説 :〔道路構造令の基本規定〕

道路構造令は、道路法第30条に基づき制定されており、道路構造に関する基本的な技術基準を定める政令です。その目的は、安全性、円滑性、そして経済性を確保しつつ、機能的で持続可能な道路を整備することにあります。適用範囲は非常に広く、国道・都道府県道・市町村道などの一般道路に加え、都市計画道路や開発行為に伴う道路も対象となります。道路の区分(第1種〜第4種)や、それぞれの設計速度、幅員、縦断勾配、視距などの具体的な設計条件が体系的に整理されています。また、近年では環境への配慮や沿道住民の生活環境保全も重要視され、交通騒音・振動、歩行者の安全性確保といった観点も重視されるようになっています。よって、選択肢bの「都市計画道路には適用されない」という記述は誤りであり、正しい理解が設計の適正化やコンプライアンス遵守に不可欠です。

◇ 線形

132.〔平面線形の要素〕

平面線形の要素に関する記述として、誤っているものをa~dのなかから選びなさい。

a. 平面線形の要素には、直線・曲線・クロソイドなどがある。

→ 正しい

b. 平面線形は、交通量や設計速度に応じて決められる。

→ 正しい

c. 平面線形の設計は、道路の安全性と快適性に関わらない。

→ 誤り

d. 平面線形の要素は、道路設計の基本となる。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔平面線形の要素〕

平面線形とは、道路を上から見たときの形状であり、主に直線・単曲線・複曲線・クロソイド曲線などの要素から構成されます。これらの要素は、運転者の視認性、走行のしやすさ、事故リスクの低減などに深く関係しており、安全性と快適性を両立させるための重要な設計要素となっています。特に、クロソイド曲線は直線から円曲線へと自然に接続できるため、ハンドル操作が滑らかになり、急激な方向転換を避けることができます。また、交通量が多い道路や設計速度が高い道路ほど、ゆるやかなカーブが求められるため、設計条件に応じた線形計画が必要です。したがって、「平面線形の設計は、道路の安全性と快適性に関わらない」とする選択肢cは誤りであり、線形設計が道路利用者の安全確保に与える影響は極めて大きいです。

重要項目集のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

- このページに掲載している、サンプル解答文は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

- すべての解答例は申込み後、ダウンロードしてご確認ください。

◇ 道路の横断面構成

RCCM4-2道路 H30-02 H30-19 H29-07 H27-16 H26-02 H24-07

道路の横断面構成

・中央帯は、車線の往復方向別の分離、車両の通行に必要な側方余裕の確保、右折車線の設置など自動車の交通機能(通行機能)に必要な空間である。

・中央帯は、市街地形成、防災、環境および収容の各空間機能を提供する空間でもある。

・停車帯は、車両の通行に必要な側方余裕の確保、故障車の待避による事故と交通の混乱防止などを目的とする道路の部分であり、自動車の交通機能(通行機能、滞留機能)と防災等の空間機能に必要な空間である。

・停車帯は車両の停車など自動車の交通機能(アクセス機能)に必要な空間であるとともに、市街地形成などの空間機能を提供する空間でもある。

・停車帯の幅員は、道路の種類、交通量、停車車両の種類などからの交通機能に加えて、沿道施設利用のための停車スペースの提供などからの空間機能を考慮して決定する。

・植樹帯は、異種交通の分離による交通の安全性・快適性の向上など自動車・歩行者などの交通機能(通行機能)に必要な空間である。

・植樹帯は、市街地形成、防災および環境の各空間機能を提供する空間でもある。

・副道は、沿道施設への乗入れなど自動車の交通機能(アクセス機能)に必要な空間であるとともに、市街地形成などの空間機能を提供する空間でもある。

・車道および路肩は、交通機能(通行機能、アクセス機能)に必要な空間であり、空間機能は考慮しない。

・路肩は側方余裕の確保などを目的とする道路の部分であり、故障車等非常時の停車スペース等、市街地形成の空間機能も有する。

・路肩の幅員は、道路の種類、交通量、駐停車車両の種類などからを決定する。

・歩道、自転車歩行者道および自転車道は、交通機能(通行機能、アクセス機能、滞留機能) に必要な空間である

・歩道、自転車歩行者道および自転車道は、市街地形成、防災、環境および収容の各空間機能を提供する空間でもある。

・軌道敷は、専ら路面電車の通行の用に供することを目的とする道路の部分であり、路面電車の通行のために必要な空間である。

・やむを得ず、構成要素の幅員に縮小規定を適用する場合は、一般的に中央帯、植樹帯、路肩及び停車帯の中で縮小を行い、更に縮小する場合は車線にも適用する

≪ワンポイント解説≫

植林帯は、空間機能だけでなく交通機能も有する。

空間機能が無いのは、車道と路肩である。

沿道施設利用の為の停車スペースは、停車帯の役割である。

停車帯には、空間機能を考慮する。

出題傾向分析表のサンプル/問題4-2 専門技術 道路

全ての出題は、これだけ項目集を申込み後、ダウンロードし、ご確認ください。

| 4-2 専門 道路 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 設計速度、交通容量 | |||||||||

| 設計速度 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 交通容量の計画水準 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||

| 道路の交通容量 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| ランプの交通容量 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 道路交通特性 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| ◇ 平面交差 | |||||||||

| 平面交差点の停止線位置 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 平面交差の計画 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||

| 交通制御 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 横断歩道の計画 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| ラウンドアバウト | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(道路、河川砂防海岸、鋼構造コンクリート)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 災害の防止・軽減 ◇ 土砂災害防止の法律 ◇ 河川計画、土砂管理 ◇ 洪水防御計画 ◇ 高水流量の計画 ◇ 河道計画、河口部の計画 ◇ 砂防基本計画 |

◇ 維持管理、長寿命化計画 ◇ 河川の点検・調査 ◇ 点検・調査:砂防、海岸 急傾斜・地すべり ◇ 河川堤防 ◇ 護岸工、床止め . |

◇ ダム ◇ 堰、水門、樋門 ◇ 河川その他構造物 ◇ 砂防施設 ◇ 急傾斜地崩壊防止施設 ◇ 地すべり防止施設 ◇ 海岸保全施設 |

◇ 河川計画、総合的な土砂管理

25.〔河川環境経済調査の便益算定〕

河川環境経済調査における便益算定に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 河川整備事業に伴う環境改善の便益を金銭的に算定する手法である。

→ 正しい

b. 便益算定では、住民アンケート等による意向把握が重要である。

→ 正しい

c. 便益算定は、環境便益だけでなく事業コストの試算にも適用される。

→ 誤り

d. 便益算定は、被害想定や環境価値の評価など多様な指標に基づく。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔河川環境経済調査の便益算定〕

河川環境経済調査における便益算定は、河川整備によって得られる環境改善の効果を定量的・金銭的に評価するための手法です。主に景観向上、生態系保全、水辺空間の創出などの便益が対象であり、その評価には住民アンケートや専門家の意見、被害軽減効果などの多様な情報を用います。一方、事業コストの試算は経済調査の中の費用分析に含まれますが、「便益算定」自体はコスト評価には用いられません。cの記述は便益算定の対象と適用範囲を誤っており、設問中で誤りと判断されます。便益と費用を比較する費用便益分析(B/C比)において、便益とコストは別々に算出されることに注意が必要です。

◇ 河川堤防

135.〔堤防の余裕高の設定理由〕

堤防の余裕高の設定理由に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 余裕高は、計画高水位を超えるリスクに備える。

→ 正しい

b. 余裕高は、越水による災害リスクを抑制する。

→ 正しい

c. 余裕高は、洪水流量を調節するために設定される。

→ 誤り

d. 余裕高は、河道状況や地域特性に応じて設定される。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔堤防の余裕高の設定理由〕

余裕高は、堤防の設計において重要な安全対策の一つであり、計画高水位に加えて不確実性に対応するために設けられる高さです。主な目的は、風や波浪、水位変動、流木の衝突などによる一時的な水位上昇や、設計値を超える降雨による洪水時の越水リスクを軽減することにあります。設定にあたっては、流域特性や地形、河道の状況、過去の洪水履歴などを踏まえて適切に判断されます。なお、cの「洪水流量を調節するために設定される」という記述は、余裕高の本来の目的を誤解しており、洪水流量の調節は主にダムや遊水地等の機能であって、余裕高の役割ではないため誤りです。このため、選択肢cが正解となります。

重要項目集のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

- このページに掲載している、サンプル解答文は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

- すべての解答例は申込み後、ダウンロードしてご確認ください。

◇ 砂防基本計画

RCCM4-2河川 H30-15 H29-21 H26-17 H25-18 H24-18

砂防基本計画

・砂防基本計画は、流域等における土砂の生産及びその流出による土砂災害を防止・軽減するため、計画区域内において、有害な土砂を合理的かつ効果的に処理するよう策定するものである。

・砂防基本計画は、発生する災害の現象、対策の目的に応じ、水系砂防計画、土石流対策計画、流木対策計画、火山砂防計画及び天然ダム等以上土砂災害対策計画がある。

・水系砂防計画は、水系を対象に土砂生産域である山地の山腹、渓流から河川までの有害な土砂移動を制御し、土砂災害を防止軽減することによって、河川の治水上、利水上の機能の確保と、環境の保全を図ることを目的とする。

・土石流対策計画は、土石流による災害から、国民の生命、財産及び公共施設等を守ることを目的とする。

・流木対策計画は、土砂の生産、流出に伴い、流木の発生・流出が予想される流域を対象に、土砂とともに流出する流木による災害から、国民の生命、財産及び公共施設等を守ることを目的とする。

・火山砂防計画は、火山砂防地域において、降雨及び火山活動に起因して発生する土砂災害を防止・軽減することを目的とする。

≪ワンポイント解説≫

砂防基本計画は、水系砂防計画、土石流対策計画、流木対策計画、

火山砂防計画からなる。

水系砂防計画は、渓流から河川の土砂移動を制御するもので海岸域は含まない。

火山砂防計画は、降雨と火山活動に起因する災害を防止・軽減する。

◇ ダム

RCCM4-2河川 R01-25 H30-25 H29-23 H28-23 H26-23

ダムの設計

・コンクリートダムのダム設計洪水流量は、次のうちいずれか大きい値とする

(1) ダム地点の 1/200 年確率流量

(2) ダム地点の既往最大洪水流量

(3) 地域別比流量図から算定される流量

・ダムの保安上対象とする洪水の流量を「ダム設計洪水流量」とすることが「河川管理施設等構造令」で定められている

・洪水吐き(減勢工を除く)は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とする

・コンクリートダムでのダム設計洪水流量の 1.2 倍の値を、フィルダムのダム設計洪水流量とする

・常時満水位は、非洪水時にダムに貯留する貯水池の水位のうち最高の水位とする

・非越流部の高さは、常時満水位に波浪の高さや地震の波を加えたものとする

≪ワンポイント解説≫

フィルダムのダム設計洪水流量はコンクリートダムの1.2倍の値を用いる。

コンクリートダムのダム設計洪水流量の検討に用いる、

ダム地点の既往最大洪水流量は、1.2倍する等、値を乗じたりはしない。

出題傾向分析表のサンプル/問題4-2 専門技術 河川砂防

全ての出題は、これだけ項目集を申込み後、ダウンロードし、ご確認ください。

| 4-2 専門 河川砂防 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 維持管理 | |||||||||

| 河川と管理施設の維持管理 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 河川の維持管理 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| 河川の維持管理の特徴 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 河川管理施設等の維持と修繕 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 堤防の維持管理と点検 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 海岸保全施設の維持管理 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| ◇ 護岸工、床止め | |||||||||

| 護岸の安全性照査 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 護岸の構造 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 護岸の被災事例 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 水制工の構造 | 〇 | ◎ | 1 | ||||||

| 床固工の設置位置 | 〇 | ◎ | 〇 |

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(道路、河川砂防海岸、鋼構造コンクリート)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 鋼構造コンクリート

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 道路橋示方書 ◇ 上部工、下部工 ◇ 耐震性能、限界状態 ◇ 荷重の組合せ ◇ 鋼材、落橋防止 ◇ 鋼材の許容応力度 ◇ 部材の設計 |

◇ 防食、塗装 ◇ 点検・検査 ◇ 損傷・疲労・腐食 ◇ 塩害 ◇ コンクリート損傷と劣化 ◇ コンクリート構造物 ◇ 架設計画 |

◇ 鉄筋コンクリート、鉄筋 ◇ 継手、接合部の連結 ◇ 床版の設計 ◇ プレストレスト ◇ 鋼桁・桁橋・トラス橋・ アーチ橋の設計 ◇ ラ-メン・ケーブル構造 |

◇ 道路橋示方書

2.〔道路橋示方書の設計手法〕

道路橋示方書における設計手法に関する記述として、誤っているものをa~dのなかから選びなさい。

a. 許容応力度法を基本としている

→ 誤り

b. 終局限界状態設計法も適用される

→ 正しい

c. 使用性限界状態設計法も考慮される

→ 正しい

d. 設計手法は構造物の材料に応じて対応する。

→ 正しい

正解 : a

ワンポイント解説 :〔道路橋示方書の設計手法〕

平成14年改訂以降の道路橋示方書では、設計手法の基本として「限界状態設計法(Limit State Design Method)」が導入されています。この手法では、構造物の安全性や使用性を確保するために、終局限界状態(構造物が破壊や崩壊に至る状態)と使用性限界状態(たわみや振動などにより、使用に支障をきたす状態)の両方を評価します。許容応力度法は過去に一般的だった設計手法ですが、現在は基本手法ではなくなっています。また、設計手法は構造物の種類や使用する材料(鋼材、コンクリートなど)に応じて適切な基準が設けられており、柔軟に対応されています。したがって、「許容応力度法を基本としている」という記述は誤りであり、限界状態設計法が正しい設計理念です。

◇ 点検・検査

116.〔非破壊検査法の種類〕

非破壊検査法の種類に関する記述として、誤っているものをa~dのなかから選びなさい。

a. 超音波探傷試験は溶接部の内部欠陥検査に用いられる

→ 正しい

b. 磁粉探傷試験は鋼材表面の欠陥検出に有効である

→ 正しい

c. 浸透探傷試験は非金属部材に適用される

→ 誤り

d. 放射線透過試験は部材の内部を可視化できる

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔非破壊検査法の種類〕

非破壊検査法は、構造物や材料の健全性を損なうことなく、内部や表面の欠陥を検出するために用いられる検査手法です。主な手法として、超音波探傷試験(UT)は、音波の反射を利用して溶接部などの内部欠陥を検出する方法で、深部までの検査が可能です。磁粉探傷試験(MT)は、磁性体である鋼材の表面または表面直下のき裂や割れなどを磁粉の集まりで可視化する方法です。放射線透過試験(RT)はX線やγ線を用いて内部欠陥を透過像として捉えることができ、視覚的に確認可能です。一方、浸透探傷試験(PT)は、表面欠陥に染み込ませた浸透液を現像して可視化する方法であり、金属など非多孔質で非吸水性の材料に有効です。したがって、「非金属部材に適用される」という表現は誤りであり、浸透探傷試験は主に金属材料に適用される点に注意が必要です。

重要項目集のサンプル/問題4-2 専門 鋼構造コンクリート

- このページに掲載している、サンプル解答文は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

- すべての解答例は申込み後、ダウンロードしてご確認ください。

◇ 防食、塗装

RCCM4-2河川 R01-04 H30-03 H28-09 H25-08 H24-08

鋼橋の防食法

無塗装耐候性鋼材による防食法は、次の特徴がある

・鋼材表面に生成される緻密なさび層によって鋼材を保護する防食方法である

・鋼材エキストラがかかり、規格・サイズ・長さ・地域等の付加価値がつく

・メンテナンスフリーの鋼材ではない

・構造設計では緻密なさび層の形成を妨げないような配慮が求められる

・飛来塩分量が適用範囲を超えない環境下で使用する必要がある

・塩分の付着や長期間の帯水などは緻密なさび層の形成を阻害する要因となる

溶融亜鉛メッキによる防食法は、次の特徴がある

・溶融した亜鉛中に鋼材を浸せきし、鋼材表面に鉄と亜鉛の合金層と純亜鉛からなる被膜を形成する

・環境遮断により防食を図る方法である

・鋼材表面に形成した亜鉛皮膜により鋼材を保護する防食方法である

・形成される酸化被膜による保護効果と犠牲防食効果により鋼材の腐食を抑制する

・めっき皮膜の耐久性は、部材によって異なる

・メッキ処理槽の寸法制限がある

・溶融亜鉛めっきは、海岸近くで海水飛沫を受けるような環境や、冬季に凍結防止剤散布を行なう橋梁のような過酷な腐食環境下には適さない

・過酷な腐食環境下では、表面に不働態皮膜が形成されず、めっき皮膜が消耗し早期に腐食が進行することから、適用場所の選択には注意を要する

≪ワンポイント解説≫

溶接亜鉛メッキは腐食環境下では塗装の併用の必要がある。

溶接亜鉛メッキのめっき皮膜の耐久性は、部材によって異なる。

無塗装耐候性鋼材は、メンテナンスフリーの鋼材ではない。

金属溶射部に用いられる高力ボルトは、

溶射施工せずに、溶融亜鉛めっき高力ボルト等を用いる。

◇ 点検・検査

RCCM4-2鋼コン H30-12 H28-11 H27-12 H25-12 H24-12

定期点検

・定期点検は、 5 年に 1 回の頻度で実施することを基本とし、橋長 2m 以上の道路橋を対象としている。

・点検要領が定める適用の範囲は、道路法の道路における橋長 2.0m 以上の橋、高架の道路等を道路橋としている。

・定期点検は、近接目視によることを基本としており、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査を併用して行う。

・近接目視とは、肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで近接して目視を行うことを想定している。

・「道路橋定期点検要領」では、部材単位の健全陛の診断を行い、道路橋毎の健全性の診断を行うこととしている。

・定期点検の実施にあたっての「対策区分の判定」及び「健全性の診断」は、橋梁検査員が行うよう定められている。

・定期点検及び健全性の診断の結果並びに措置の内容などを記録し、当該道路橋が利用されている期間中はずっとこれを保存しなければならない。

≪ワンポイント解説≫

道路橋の点検では、部材単位と橋単位での健全性の診断を行う。

「損傷程度の評価」は橋梁点検員が行う。

出題分析表のサンプル/問題4-2 専門 鋼構造コンクリート

全ての出題は、これだけ項目集を申込み後、ダウンロードし、ご確認ください。

| 4-2 専門 鋼構造コンクリート |

予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 耐震性能 | |||||||||

| 道路橋の耐震性能の照査 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | ||||

| コンクリート構造物の耐震性の照査 | 〇 | 〇 | |||||||

| 道路橋の耐震設計の基本方針 | 〇 | 〇 | |||||||

| 鋼製橋脚の耐震設計 | 〇 | 〇 | |||||||

| 免震橋の採用条件 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| 暴風時及びレベル1地震時の下部工の部材設計 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| ◇ コンクリートの損傷と劣化 | |||||||||

| コンクリートの収縮とクリープ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| アルカリシリカ反応(ASR)の劣化過程 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| アルカリシリカ反応の劣化の特徴形態 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| コンクリートの中性化 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| コンクリート構造物のひび割れの発生制御 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| コンクリートのひび割れ・剥難・空洞の調査 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(道路、河川砂防海岸、鋼構造コンクリート)

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 土質基礎

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 土質試験と土の分類 ◇ 地盤調査と調査方法 ◇ 地盤の力学特性 ◇ 土圧と擁壁設計 ◇ 地盤改良工法 ◇ 基礎の種類と特徴 . |

◇ 杭基礎の設計 ◇ 圧密沈下と対策 ◇ 液状化現象と対策 ◇ 盛土設計・施工管理 ◇ 地盤の耐震設計 ◇ 地下水と基礎 . |

◇ 法面設計と安定解析 ◇ 軟弱地盤対策 ◇ 土留め工設計 ◇ 地盤工学の数値解析 ◇ 地盤の環境影響評価 ◇ 基礎施工管理と品質管理 ◇ 地盤災害と対策 |

◇ 土質試験と土の分類

5. 〔土の密度試験〕

土の密度試験に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 土の密度試験は、土の乾燥密度や単位体積重量を把握する目的で行う。

→ 正しい

b. 水中置換法は、現場で土の密度を求める代表的な方法の一つである。

→ 正しい

c. 砂置換法は、現場密度試験で砂を置換材として用いる方法である。

→ 正しい

d. 土の密度試験は、透水性の評価を直接行うために実施される試験である。

→ 誤り

正解 : d

ワンポイント解説 :〔土の密度試験〕

土の密度試験は、土の乾燥密度や単位体積重量を把握し、盛土や埋戻しの締固め管理や地盤支持力の確認などに利用される重要な基礎試験です。代表的な方法として、現場での砂置換法と水中置換法があります。砂置換法は、掘削した穴の容積を砂で置換することで、掘削土の質量から乾燥密度を求めます。水中置換法は、水を用いて掘削穴の容積を求める方法で、現場での密度確認に用いられます。これらの試験結果は、設計時の締固め度管理や施工時の品質管理の基準となります。一方、透水性は透水試験(現場透水試験・室内透水試験)で評価し、密度試験で直接評価するものではありません。透水性評価は水理解析や排水計画に用いられるため、試験目的の混同を避ける必要があります。試験の目的・適用方法を正しく理解することは、安全かつ合理的な設計・施工に直結します。

◇ 基礎の種類と特徴

79. 〔ケーソン基礎の概要〕

ケーソン基礎に関する記述として、誤っているものをa~dのなかから選びなさい。

a. ケーソン基礎は鉄筋コンクリート製の函体を沈設して基礎とする工法である。

→ 正しい

b. オープンケーソン工法は函体内部の土砂を水中掘削して沈設する方法である。

→ 正しい

c. ケーソン基礎は水上施工や水中施工が可能であり、港湾構造物や橋脚基礎に多く用いられる。

→ 正しい

d. ケーソン基礎は軟弱地盤で施工性が良いため、宅地造成地盤の浅基礎として利用されることが多い。

→ 誤り

正解 : d

ワンポイント解説 :〔ケーソン基礎の概要〕

ケーソン基礎は、港湾構造物や河川橋梁の橋脚基礎などで用いられる工法で、鉄筋コンクリート製の函体を沈設し、その内部の土砂を水中または水上で掘削して沈設を進めることで支持層まで達し、基礎構造として機能させるものです。オープンケーソン工法、ニューマチックケーソン工法などがあり、いずれも水中施工が可能で水上・水中工事で有効な工法です。一方で、宅地造成地盤の浅基礎として利用されることは一般的ではなく、むしろケーソン基礎は施工性や経済性の観点から通常の浅基礎が適用できない水中・深い支持層が必要な条件下で使用されます。適用条件、施工方法、使用目的を理解しておくことはRCCM試験の基礎技術理解として重要であり、現場での計画や設計、施工管理時にも不可欠な知識です。

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 都市計画

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 都市計画法の基本制度 ◇ 用途地域と土地利用計画 ◇ 地区計画・街づくり協定 ◇ 景観形成と景観法 ◇ コンパクトシティ ◇ 立地適正化計画 ◇ 交通計画と都市交通政策 |

◇ 土地区画整理事業 ◇ 市街地再開発事業 ◇ 防災都市計画 ◇ 公園・緑地計画 ◇ 都市施設計画 ◇ 都市計画マスタープラン . |

◇ 地方計画・地域計画 ◇ 都市環境と持続可能性 ◇ 住民参加と合意形成 ◇ 開発許可制度と手続き ◇ 歴史的環境保全 ◇ 国土利用計画と都市計画 ◇ エリアマネジメント |

◇ 都市計画法の基本制度

6. 〔開発許可制度〕

開発行為に関する許可制度に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 市街化調整区域では、原則として開発行為には都道府県知事の許可が必要である。

→ 正しい

b. 市街化区域で1,000㎡以上の開発行為は、許可対象とされている。

→ 正しい

c. 開発許可制度は、都市計画法に基づいており、土地利用の適正化を図る制度である。

→ 正しい

d. 市街地再開発事業等の公共性の高い事業についても、原則として開発許可が必要である。

→ 誤り

正解 : d

ワンポイント解説 :〔開発許可制度〕

開発許可制度は、無秩序な市街地の拡大や環境破壊を防止し、計画的な土地利用を実現するために都市計画法に基づいて定められた制度です。開発行為とは、主に建築物の建築や特定の用途に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。市街化調整区域では、原則として開発は抑制されており、例外的に認められる場合にも都道府県知事の許可が必要です。一方、市街化区域では、1,000㎡以上の規模に達する開発行為に許可が必要とされています。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業や、土地区画整理事業、都市計画事業など、一定の公共性を有する事業については「許可不要」とされており、手続きの簡素化が図られています。したがって、選択肢dは誤りです。開発許可制度を理解する際は、区域区分、行為の規模、事業の性質を踏まえた判断が必要です。

◇ 地方計画・地域計画

185. 〔中山間地域の活性化〕

中山間地域の活性化に関する施策の考え方として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 地域資源を活かした観光振興が中山間地域活性化の一手法とされている。

→ 正しい

b. ICTの活用による定住促進やテレワーク拠点整備も支援対象に含まれている。

→ 正しい

c. 土地利用の自由化による開発誘導が中山間地域振興の基本的な方向性とされる。

→ 誤り

d. 地域間連携による広域的な生活圏の形成も重要な施策の一つとされている。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔中山間地域の活性化〕

中山間地域の活性化においては、地域資源の活用、農林業の振興、定住促進、生活サービスの充実など、多面的な視点からの施策が求められます。観光振興は、地域の魅力を活かした経済活性化の手法として位置付けられています。また、近年はICTを活用したテレワークの推進や、都市部からの移住・定住を促すための支援策も進められています。さらに、単独の自治体では維持が困難な機能をカバーするために、複数地域が連携して広域的な生活圏を形成する取組も進んでいます。一方で、土地利用の自由化は、無秩序な開発を招くおそれがあり、環境保全や地域特性に配慮した計画的な土地利用が求められています。そのため、cの「土地利用の自由化による開発誘導」は誤りです。

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 建設環境

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 建設工事と環境影響評価 ◇ 騒音・振動対策 ◇ 大気汚染防止対策 ◇ 水質汚濁防止対策 ◇ 土壌・地下水汚染対策 ◇ 建設副産物の適正処理 . |

◇ 生態系保全自然環境保護 ◇ 環境管理システム ◇ ヒートアイランド対策 ◇ 景観保全と建設工事 ◇ 地盤・地質環境保全 ◇ 施工時の環境配慮 . |

◇ 持続グリーンインフラ ◇ 環境教育と啓発活動 ◇ 災害廃棄物対策 ◇ 建設工事の省エネルギー ◇ 温室効果ガス排出削減 ◇ 公害防止管理と監視 ◇ 建設資材の環境負荷低減 |

◇ 騒音・振動対策

16. 〔騒音・振動の規制基準〕

「騒音規制法」および「振動規制法」に基づく規制基準に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 騒音に係る規制は、地域の用途や時間帯に応じた基準が設定されており、昼夜で区分されている。

→ 正しい

b. 振動規制法では、著しい振動を発生する特定建設作業について、作業時間や使用機械が規制対象となる。

→ 正しい

c. 騒音規制法に基づく特定施設には、工場・事業場のほか、屋外工事現場も含まれる。

→ 誤り

d. 規制基準値を超える騒音や振動を発生する作業には、都道府県知事の事前承認が義務づけられている。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔騒音・振動の規制基準〕

騒音規制法および振動規制法は、周辺住民の生活環境を保全するため、騒音・振動の発生を一定の基準により制限することを目的としています。騒音については、地域の用途(住居、商業、工業等)や時間帯(昼・夜)に応じて環境基準が設定されており、深夜の作業や市街地での工事に対して厳格な対応が求められます。振動規制法では、くい打機やブルドーザーなど著しい振動を発生させる特定建設作業が対象とされ、作業時間や使用機械の制限が設けられています。dのように、規制値を超える可能性がある作業には都道府県知事への届出や承認が必要であり、適切な対応が義務付けられます。一方、cの記述にある「屋外工事現場」は、騒音規制法における「特定施設」ではなく、「特定建設作業」に分類され、施設とは区別されて規制されます。よってcは誤りです。

◇ 建設資材の環境負荷低減

275. 〔環境負荷低減型資材の選定〕

環境負荷低減型資材の選定に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 環境負荷低減型資材は、製造時のエネルギー消費が少ないものが含まれる。

→ 正しい

b. 環境性能が同程度であれば、価格の安い資材を優先することが推奨されている。

→ 誤り

c. 環境負荷低減型資材の導入は、調達計画の初期段階から検討することが望ましい。

→ 正しい

d. 資材選定には、長期的な環境影響の観点からライフサイクル全体を評価することが有効である。

→ 正しい

正解 : b

ワンポイント解説 :〔環境負荷低減型資材の選定〕

環境負荷低減型資材とは、製造・使用・廃棄の各段階でのエネルギー使用や温室効果ガス排出などの環境負荷を最小限に抑える特性を持つ資材を指す。これには、省資源型、低炭素型、リサイクル材などが含まれ、資材の環境性能はライフサイクルアセスメント(LCA)によって評価されることが望ましい。調達段階の早期から環境性能を考慮することは、計画的な施工・コスト管理の観点からも有効である。一方、選択肢bにあるように「価格の安さのみ」を優先する姿勢は、環境負荷低減の本来の目的と相反する。環境性能が同程度であれば価格面も考慮されるが、優先すべきは資材全体の環境影響であり、安さを最重視することが「推奨されている」とはされていない。したがって、bが誤りである。

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

【NEW 280問】 予想問題と解答解説のサンプル/問題4-2 専門技術 施工計画

【NEW 280問】

- このページに掲載している、予想問題のサンプルは、ほんの一部です。

- 下記のテーマについて、280問の予想問題と解答解説を作成しています。

| ◇ 施工計画の基本 ◇ 工程管理 ◇ 品質管理 ◇ 安全管理 ◇ 環境管理 ◇ 土工事の施工計画 . . |

◇ コンクリートの施工計画 ◇ 仮設計画 ◇ 機械施工計画 ◇ 積算の基本 ◇ 数量計算 ◇ 原価管理 . . |

◇ ICT施工の活用 ◇ 品質管理試験・検査 ◇ 施工管理と監督技術 ◇ 労務管理と安全衛生 ◇ 建設副産物の管理 ◇ 工事契約と積算 ◇ 公共工事標準積算基準 ◇ 建設施工技術の最新動向 |

◇ 施工計画の基本

2. 〔施工計画の立案手順〕

施工計画の立案手順に関する記述として、誤っているものを a~d のなかから選びなさい。

a. 施工計画の立案は、工事目的・施工条件・制約要件を明確に把握したうえで行われる。

→ 正しい

b. 施工計画の立案では、施工機械や施工方法の選定が最初に行われ、次に工程計画が検討される。

→ 誤り

c. 施工計画の立案では、設計図書に基づき、工事内容を整理し、合理的な手順や配置を検討する。

→ 正しい

d. 施工計画の立案では、工事用道路や仮設備、施工ヤードの位置も考慮して進める必要がある。

→ 正しい

正解 : b

ワンポイント解説 :〔施工計画の立案手順〕

施工計画は、工事を安全かつ円滑に実施するための基本方針を定めるものであり、その立案手順には一定の論理的な流れがある。まず、工事の目的、施工条件、作業空間や周辺環境などの制約要件を整理・把握したうえで、工事内容の特性を分析し、仮設計画、工程計画、使用資機材、施工方法などを段階的に検討するのが一般的である。bの記述では「施工機械や施工方法の選定が最初」とされているが、実際にはこれらは施工条件の把握や工程検討の後に行うべき要素である。合理的で実行可能な計画を立てるには、全体の流れを踏まえて手順を踏むことが重要であり、場当たり的な判断は避ける必要がある。したがって、bの記述は誤りである。

◇ 建設施工技術の最新動向

272. 〔省力化施工技術〕

建設現場における省力化施工の導入に関する記述として、誤っているものを a~d の中から選びなさい。

a. プレハブ化による仮設構造物の設置は、労働力削減と工期短縮に有効である。

→ 正しい

b. 小型の軽量建設機械を活用した省力化施工は、狭隘地でも作業がしやすい利点がある。

→ 正しい

c. 省力化のための機械化施工は、現場での臨機応変な対応力を高める効果がある。

→ 誤り

d. 省力化施工では、工程管理と機材手配の連動が重要な管理項目となる。

→ 正しい

正解 : c

ワンポイント解説 :〔省力化施工技術〕

省力化施工技術は、少子高齢化による労働力不足や建設現場の安全性向上、生産性向上を目的として導入が進められています。プレハブ化やプレキャスト化による仮設・構造物の工場製作、小型機械の導入による狭隘地施工、ICT建機やロボットの導入などが主な手法です。これらの技術は現場作業の定型化・機械化により施工の効率化を図るものであり、現場での臨機応変な対応力を高めるものではなく、むしろ事前の詳細な計画や手配が重要になります。そのため、cの記述は誤りです。省力化施工においては、施工機械や部材の搬入計画、工程計画と連動した資材・人員配置など、マネジメント力も求められます。従来の熟練作業の属人的な対応から脱却し、標準化・機械化された施工フローの確立がカギとなります。

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

まとめ/こけだけ択一集/問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術、問題4-2 専門技術

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、過去の出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題 について

しっかりとした対策が求められます。

出題頻度の高い問題、本年度に出題が予想される問題の

試験対策の優先順位がハッキリわかる

◆ 問題2 一般知識 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題2 一般知識 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

◆ 問題4-1 基礎技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-1 基礎技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

◆ 問題4-2 専門技術 出題分析と重要項目集 2,500 円(税込)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(道路、河川砂防海岸、鋼構造コンクリート)

NEW 問題4-2 専門技術 予想問題と解答解説 2,500 円(税込)

(土質基礎、都市計画、建設環境、施工計画)

問題4-2 専門技術 道路 ▼ 問題4-2 専門技術 河川砂防 ▼

出題傾向分析と重要項目集は、ダウンロードすれば、即使用できます。